27-8. 第8章. 用語定義および関係性と識別方法

8-1. 用語の定義、脅威・脆弱性の識別

章の目的

主な達成目標

・ ISMSの管理策について、テーマと属性という観点を学んだ上で管理策の構成を理解すること

主なキーワード 脅威、脆弱性、リスク、セーフガード(管理策)

要旨

8章の全体概要

8-1. 用語の定義、脅威・脆弱性の識別

用語の定義と関係性

企業や組織にはセキュリティ上のリスクが存在しています。これらのリスクを効率的に管理するには、リスクマネジメントを⾏う必要があります。リスクマネジメントを理解するために必要となる用語の定義や関係性を説明しています。

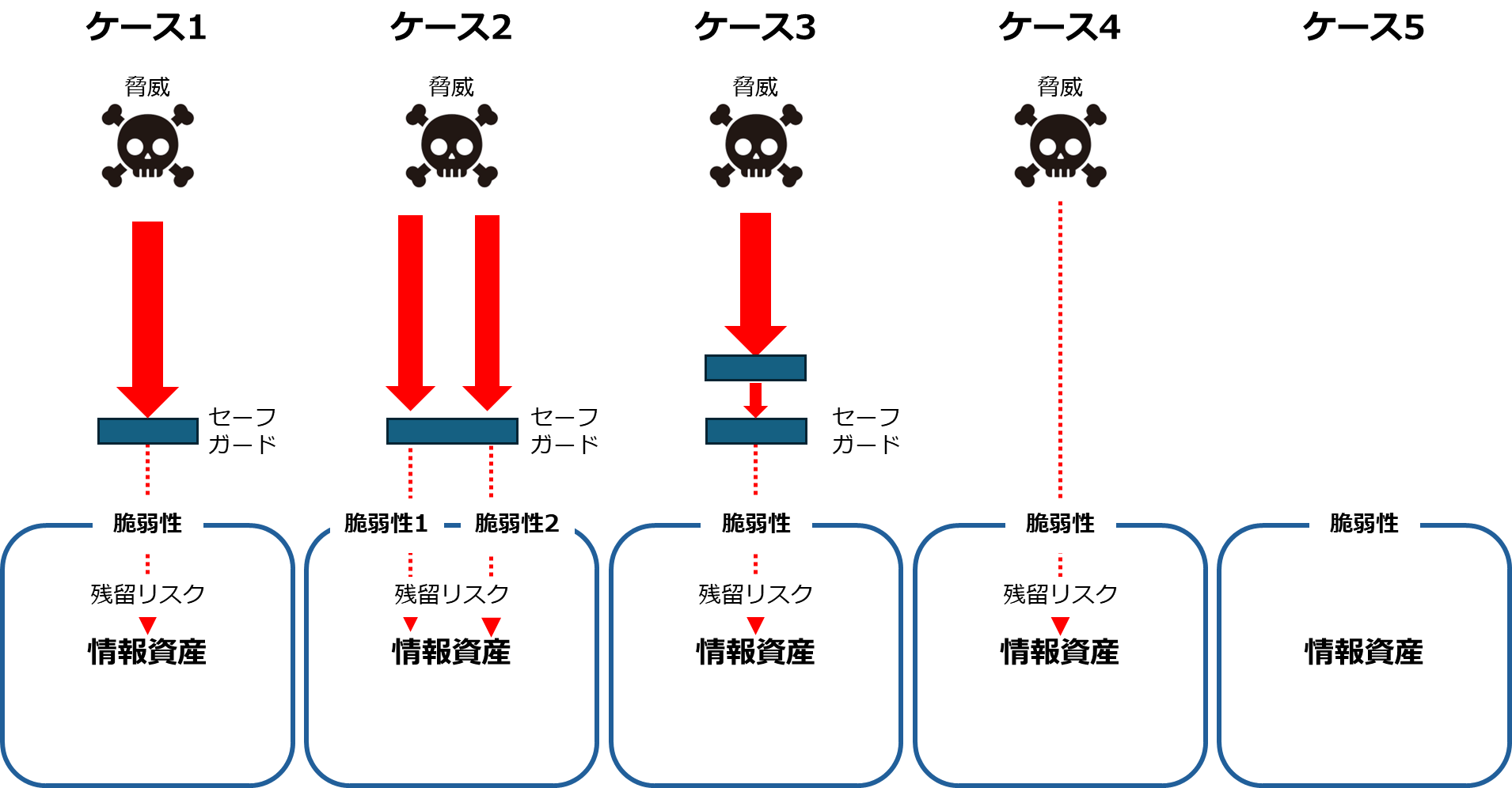

脅威、脆弱性、情報資産、セーフガード(管理策)、リスクの関係をわかりやすく図で表すと以下のようになります。

図108. 脅威、脆弱性、情報資産、セーフガード(管理策)、リスクの関係

(出典)「ISO/IEC TR 13335-1」をもとに作成

脅威の識別

脅威は「脆弱性」につけいり顕在化することで、組織に損失や損害を与える事故を⽣じさせます。

脅威を、⼈為的脅威(意図的脅〇威、偶発的脅威)と環境的脅威に区別して把握することで、必要なセキュリティ対策を整理しやすくなります。

【脅威の種類】環境的脅威

(Environmental → E)

【脅威の種類】⼈為的脅威

意図的脅威(Deliberate → D)

【脅威の種類】偶発的脅威

(Accidental → A)

脅威の分類と、被害例と対策

(出典)MSQA「ISMS推進マニュアル活用ガイドブック 2022年1.0版」をもとに作成

脆弱性の識別

脆弱性があるだけでインシデントが発⽣するわけではありません。しかし、脆弱性は脅威を顕在化させ、インシデントの発⽣確率を⾼める可能性があります。脆弱性を減らすためには、適切な管理策を実施する必要があります。脆弱性の存在は、管理策の⽋如を意味するものでもあるため、脆弱性を識別することは必要な管理策を識別するのに役⽴ちます。

訴求ポイント

章を通した気づき・学び

リスクマネジメントで使用される「脅威」、「脆弱性」、「リスク」といった用語の定義や関係性を理解することは、サイバーセキュリティ対策の第⼀歩でもあります。また「脅威」、「脆弱性」の識別方法について理解することは、適切なセキュリティ対策の実施に不可⽋です。

認識していただきたい実施概要